悩んでいるママ

悩んでいるママ小さい子どもの転落事故ってなぜ起きるの?

子どもの転落事故に関するニュースが報道されており、どうしてこんな事故が起こってしまうんだろうと思う方も多いのではないでしょうか。

私自身も同じで、どうして同じような事故が繰り返し起こってしまうんだろうと疑問に思っていました。

そこで、2020年から2021年に発生した子どもの転落事故事例から情報を集め、過去のデータとあわせて原因を調べるとともに転落事故対策についても考察してみました。

- 近年発生している転落事故の背景や原因がわかる

- 転落事故が起きやすい年齢や時期、場所がわかる

- 転落事故を防止するための対策や心構えがわかる

2020〜2021年の子どもの転落事故

2020年から2021年にかけて起こった、子どもの転落事例を集めました。

これらの事例から、背景や原因を調べていきます、

転落事故例①

2021年10月○日、○○市○○区のマンション25階のベランダから、4歳女児が転落。エントランスの上に倒れているのを住人が発見し通報した。ベランダには約1.3mの柵があったが、近くには椅子が置かれていた。

転落事故例②

2021年9月○日、○○市○○区のマンション9階の子供部屋の窓から、4歳男児が転落。マンションの敷地内に倒れているのを父親が見つけ通報した。床から80cm上にある窓枠から転落したとみられ、窓の一部に柵が付いていた。両親は在宅していたが転落に気づかなかった。

転落事故例③

2021年8月○日、○○市の旅館3階の窓から、5歳男児が転落。コンクリートの床に倒れているのを母親が発見し通報した。窓際で兄弟と椅子やテーブルの上で遊んでいた可能性がある。

転落事故例④

2020年11月○日、○○市○○のマンション4階ベランダから、1歳男児が転落。マンション付近を通行中の男性が気づき通報。自宅のベランダには110cmの柵があり、よじのぼった形跡があった。

転落事故例⑤

2020年5月○日、○○市○○のマンション2階の一室から2歳男児が転落。隣接する会社の敷地内に男児と網戸が落ちていた。窓の高さは約90cmあったが、近くに食器棚やゴミ箱が置かれていてよじ登れる状態だった。

これら5つの事故事例をまとめてみると、次の表のようになりました。

| 年齢 | 発生月 | 発生場所 | 高さ | 原因 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 事例① | 4歳 | 10月 | ベランダ | 25階 | 椅子に登ってベランダの柵をよじ登った |

| 事例② | 4歳 | 9月 | 子供部屋の窓 | 9階 | 柵が付いた窓をよじ登って乗り越えた |

| 事例③ | 5歳 | 8月 | 旅館の窓 | 3階 | 窓際の家具で遊んでいた |

| 事例④ | 1歳 | 11月 | ベランダ | 4階 | 110cmの柵をよじ登って乗り越えた |

| 事例⑤ | 2歳 | 5月 | 自宅の一室の窓 | 2階 | 近くの家具を伝って窓によじ登った |

年齢はすべて5歳以下で4歳児が一番多い結果となっています。

発生した月は、5月から11月となっていて、1年の中でも窓を開けたりベランダに出る回数が多い時期に事故が起こっているようです。

転落事故が発生した場所は、ベランダが2件、窓が3件という結果でした。以前、踊り場から転落するという事故がニュースで流れていたのも覚えています。

2階から25階と、低層階でも高層階でも発生していて転落リスクは変わらないようです。

低層階からの転落事例では一命を取り留めている事から、重傷度のリスクには差が生まれそうです。

転落に至ってしまった原因で多いのは、①近くの椅子や家具に乗って窓あるいはベランダから転落してしまった事と、②子ども自身が高さのある柵を1人で乗り越えてしまった事にあるようです。

転落事故の傾向

ここからは、上で取り上げた2020年〜2021年の事故事例を、消費者庁が過去に行った調査データと比較していきます。

消費者庁は調査の結果を踏まえ、以下の注意喚起を行なっています。

- 窓を開けたり、ベランダに出る機会が増えたりする夏頃から転落事故 が増加

- 子どもの中でも3~4歳の転落事故が最も多い

- 2階からの転落でも入院が必要な中等症と診断されている事例が多い

- 窓が開いた部屋で子どもだけで遊んでいて発生する事例が多い

参考:窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください!ー網戸に補助錠を付ける、ベランダに台になる物を置かないなどの対策をー

転落事故の発生時期について

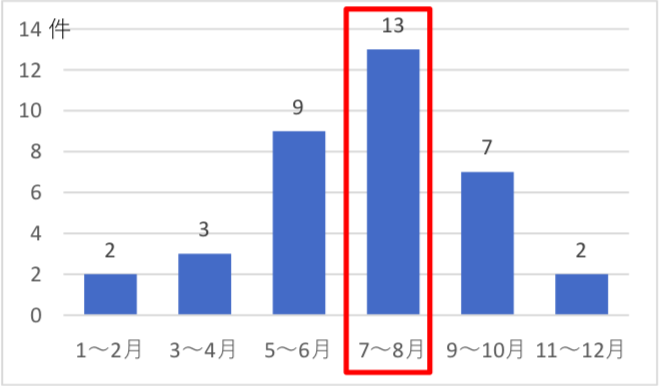

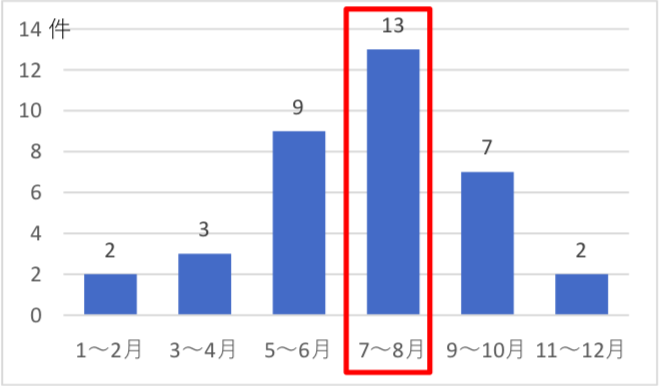

厚生労働省の「人口動態調査(2014〜2018)」による転落による死亡事故の発生時期の調査結果は、グラフのとおり「7月から8月」の事故が最多となっています。

7月8月のピークとあわせて、「5月〜6月」「9月〜10月」も発生件数が比較的多くなっています。

窓を開けたりベランダに出る機会が増える時期といえますね。

転落事故の発生件数が多い時期を順番に並べると…

- 7月〜8月

- 5月〜6月

- 9月〜10月

新型コロナウイルスの蔓延で換気をする機会も増えましたし、おそらくこれからも感染対策は続いていくものと思っています。きちんと対策していかないといけませんね。

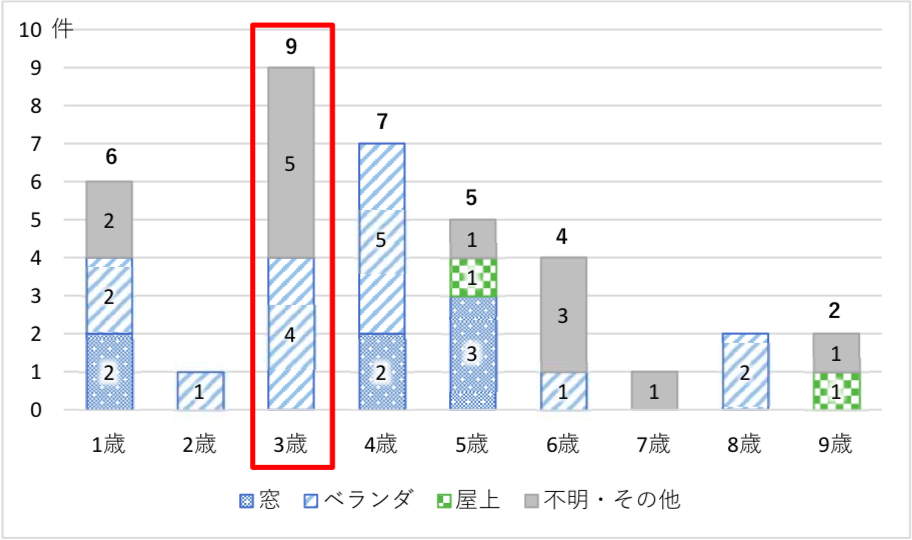

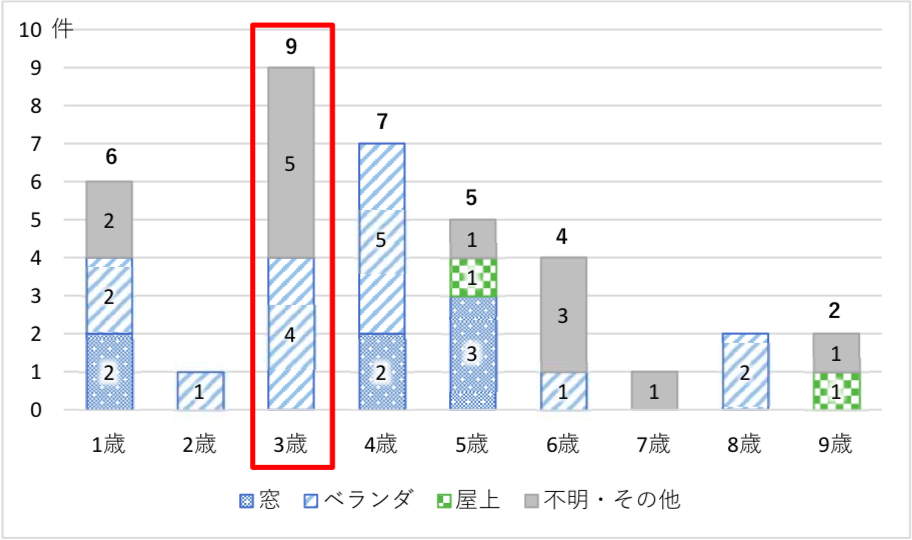

転落事故の年齢・発生場所について

こちらも厚生労働省の「人口動態調査(2014〜2018)」で調査されたデータです。

データから、転落事故の件数は3歳児が一番多く、4歳児、1歳児と続きます。

転落事故の多い年齢を順番に並べると…

- 3歳児

- 4歳児

- 1歳児

転落事故の発生場所は、90%以上が窓およびベランダで起こっており、1割以下で屋上となっています。

両親が在宅で、転落に気がつかなかったという事故がありましたが、これは注意しなければいけないところです。

転落事故の原因

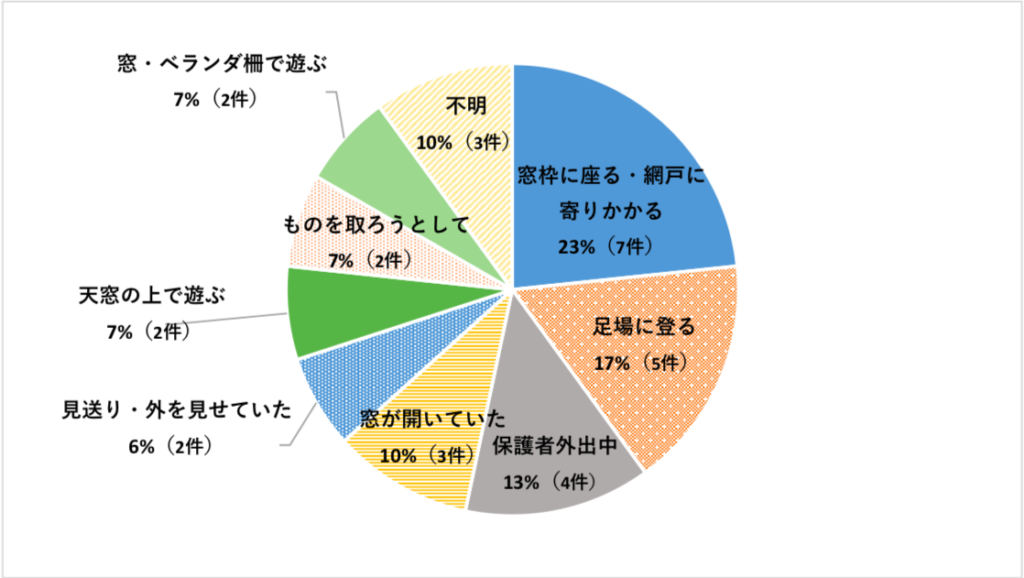

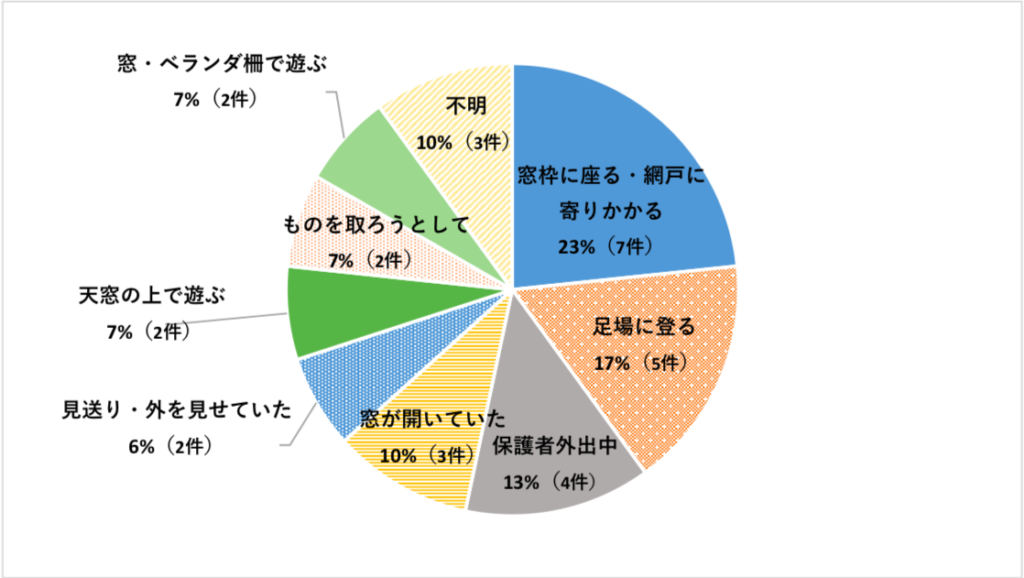

医療機関ネットワークの調査による事故発生の原因は、上のグラフの通りです。

「窓枠に座る・寄りかかる」23%、「足場に登る」17%、「保護者外出中」13%の3つが半数以上の原因となっているのがわかります。

2020年から2021年に起こった事故と比較しても、おおよその状況が一致することがわかります。

スポンサーリンク

窓とベランダに転落防止の対策をしよう!

調査した結果をまとめると、原因は以下の通りとなりました。

- 5歳以下(特に3〜4歳)の事故が多い

- 親が見ていない

- 窓・ベランダでの転落が多い

- 冬より夏に多い

- 足場や家具を使って登ってしまい転落してしまう

これらの5つの原因に対して、対策を講じれば転落防止につながるということがわかったので、具体的な対策案を考えてみました。

対策① 親の目が届く場所で過ごさせる・小さい子は特に目を離さない

当たり前の事ですが、親が子どもをしっかりと見てあげていればそういった事故にあう可能性もグッと減らすことができます。

仕事と家事に育児と忙しくて付きっ切りで子どもの相手をする事は難しいかもしれませんが、ベビーモニターなど便利なものもたくさん販売されているので、活用し子どもたちの安全性を高めていきましょう。

外国では、小さいうちから部屋で1人で寝かしつけするのが主流なんだそうです。

対策③ 窓とベランダの施錠を強化する

窓とベランダにはしっかりと施錠をしましょう。

4歳や5歳ともなれば鍵を自分で開けてしまう子どもたちもいると思います。

少し面倒にはなりますが、窓のストッパーを利用するなどして簡単に窓やベランダに出られないようにしておきましょう。

窓にどうしても補助鍵がつけられないという方は、シャッターを閉めたり、窓へ近づけないようベビー柵を配置するなどを検討してみてください。

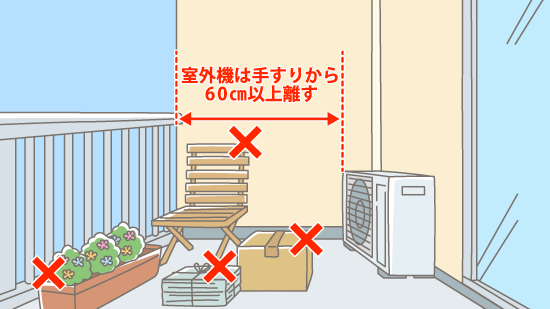

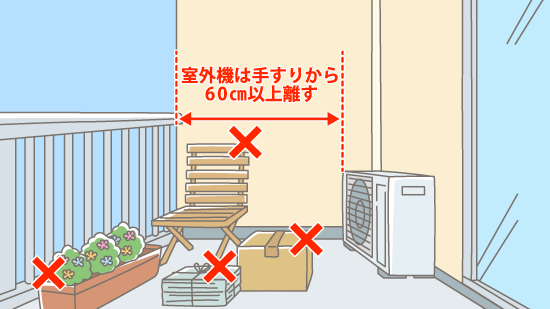

対策④ 窓とベランダに足場となるものを置かない

窓の近くやベランダには物を置かないようにしてください。

窓やベランダに足場となるものを置いてしまうと、それを使って簡単によじ登ってしまいます。

エアコンの室外機などをベランダに設置せざるを得ない事もありますが、そういった方はベランダの柵から最低60cm以上離して設置することが推奨されています。

子どもの成長にあわせた環境整備が重要です。

ベランダだけではなく、部屋の中でも取り組める対策もあります。

模様替えをする際に気をつけている事をまとめていますので、子ども達が安全に過ごせる部屋にするための模様替えのポイントの記事もぜひ読んでみてください。

対策⑤ 窓とベランダに転落防止柵を取り付ける

ベランダの高さは、子どもの転落防止のため110cm以上にするように法律で決められていますが、4歳児や5歳児では120cm程度まで登れてしまうという事がわかっています。

可能であれば120cm以上の転落防止柵やネットを取り付けたいところです。

自宅の窓やベランダに自分で簡単に取り付ける事が出来る転落防止柵や転落防止ネットを紹介しているので気になる方は読んでみてくださいね!

窓やベランダはサイズが決まっていて後から変更しにくい場所なので、マンションや戸建てを計画中の方はチェックしておきたいところですね。

対策⑥ しっかりと子どもに教育をする

設備面での転落防止を行う事も必要ですが、子ども自身へしっかりと教育をする事も大切です。

ベランダが遊び場になっていたり、部屋の窓によりかかるような習慣がついていると、上記の事故事例のように外出先でも転落のリスクがあることもわかりました。

「ベランダで遊んだらダメ」「窓にさわったらダメ」などネガティブな言い回しではなく、「ベランダで遊ばないようにしようね」と出来るだけポジティブな伝え方にしてみてください。

伝えた事が出来るようになったら「よくできたね!すごい!」と褒めてあげる事で、自己肯定感を高める事にもつながります。

パパやママも怒るより褒めるほうが気持ちが楽になるのでおすすめです。

まとめ

この記事を書いてきて感じたことは「親はもっと子どもの事を考えて動く必要がある」という事です。

子どもは大人と違い、驚くほど突拍子もない事をすることがあります。

普段から危険と隣り合わせで生活しているという認識を持っていれば、「ここが危ないな」など自然と危険予知ができるようになってきます。

事故が起きてしまってから後悔しても遅いのです。

この記事で紹介した対策は、どれも難しいありませんので子ども達の安全のために、みなさんの生活に少しでも取り入れていただければと思います。

コメント